燃料費調整額とは?

燃料費調整額が高いときもあったけどなんで?

燃料費調整額がマイナスだけどどういうこと?

電気代を安くしたいなら燃料費調整額について理解する必要があります。

この記事では、燃料費調整額について解説します。

- 燃料費調整額とは何か、その仕組みが分かります

- 燃料費調整額が「プラス」や「マイナス」になる意味が分かります

- 過去の推移(特に2022年~2023年の高騰や2024年以降のマイナス期)が把握できます

- 「上限ありプラン」と「上限なしプラン」の違いと、それぞれが有利になるケースが分かります

- 実際に703kWhを使った場合のシミュレーション例から、どちらが得かをイメージできます

- 今後プランを選ぶ際に、自分に合った考え方のヒントになります

燃料費調整額とは?

電気料金の明細に出てくる「燃料費調整額」とは、発電に使う燃料(原油・LNG・石炭など)の価格が変動するたびに、そのコストを電気料金に反映させる仕組みです。

電力会社は燃料を輸入しているため、世界の資源価格や為替レートの影響を大きく受けます。この変動を毎月の電気代に反映することで、実際の燃料コストに応じた公平な料金体系を保っています。

貿易統計価格との関係について

燃料費調整額は、その時々の価格ではなく、「過去3か月間の平均輸入価格(貿易統計)」をもとに計算されます。

例えば、6月の電気料金に反映される燃料費調整額は、1月〜3月の輸入燃料の平均価格をもとに算定される仕組みです。

このため、国際的な燃料価格が急変しても、すぐに料金に跳ね返るのではなく、数か月遅れて影響が出るのが特徴です。

燃料費調整額の「マイナス調整」「プラス調整」について

マイナス調整:燃料価格が安いとき、燃料費調整額は「マイナス」となり、電気料金が下がります。

プラス調整:燃料価格が高いとき、燃料費調整額は「プラス」となり、電気料金に上乗せされます。

燃料費調整額が高くなる理由

- 世界的なエネルギー価格の上昇(ウクライナ情勢、中東の不安定要因など)

- 円安による輸入コスト増(燃料はドル建て取引が基本のため、円安だと価格が上がる)

- LNG(液化天然ガス)依存度の高さ(日本は発電燃料の多くを輸入に頼っているため、国際相場の影響を強く受ける)

燃料費調整額の「上限ありプラン」とは?

多くの電力会社では、かつて燃料費調整に上限(天井)が設けられていました。しかし自由化後の一部プランでは「上限なし」とされ、国際価格が上がった分だけ無制限に電気代に反映される契約が増えました。

一方で、大手電力会社では「燃料費調整額の上限ありプラン」もあります。

- 上限あり:一定額を超えた部分は電力会社が吸収するので、急騰時でも負担が限定的

- 上限なし:市場価格に完全連動するため、燃料高騰時のリスクが大きい

燃料費調整額の今後の見通し

燃料価格は、国際情勢や為替動向によって上下します。今後もエネルギー市場の変動リスクは残るため、燃料費調整額がゼロやマイナスである保証はありません。

一方で、再生可能エネルギーの比率が増えることで、長期的には化石燃料依存度が下がり、調整額の影響も緩和される可能性もあります。

我が家の8月の電気代について、東京電力(従量電灯B)※「上限あり」と東京ガスの電気(基本プラン)※「上限なし」で比較

現在、我が家では「東京ガスの電気(基本プラン)※燃料費調整額の上限なし」を利用しています。

もし「東京電力(従量電灯B)※燃料費調整額の上限あり」にしたらいくらになるかシミュレーションしてみたいと思います。

燃料費調整額がマイナスだった2025年8月の電気代シミュレーション

まずは燃料費調整額がマイナスだった2025年8月でシミュレーションを行いました。

我が家の電気使用量は703kWhでした。アンペア数は40Aです。

| 基本料金(40Aの場合) | |

|---|---|

| 東京電力(従量電灯B) ※燃料費調整額の上限あり | 東京ガスの電気(基本プラン) ※燃料費調整額の上限なし |

| 1,247円 | 1,246.96円 |

| 電力量料金(703kWh使った場合) | ||||

|---|---|---|---|---|

| 東京電力(従量電灯B) ※燃料費調整額の上限あり | 東京ガスの電気(基本プラン) ※燃料費調整額の上限なし | |||

| 最初の120kWhまで(第1段階料金) | 29.8円/kWh | 3,576円 | 29.7円/kWh | 3,564円 |

| 120kWhをこえ300kWhまで(第2段階料金) | 36.4円/kWh | 6,552円 | 35.69円/kWh | 6,424円 |

| 上記超過(第3段階料金) | 40.49円/kWh | 16,317円 | 39.5円/kWh | 15,919円 |

| 燃料費調整額(703kWh使った場合) | |||

|---|---|---|---|

| 東京電力(従量電灯B) ※燃料費調整額の上限あり | 東京ガスの電気(基本プラン) ※燃料費調整額の上限なし | ||

| -9.25円/kWh | -6502.75円 | -9.25円/kWh | -6502.75円 |

| 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(703kWh使った場合) | |||

|---|---|---|---|

| 東京電力(従量電灯B) ※燃料費調整額の上限あり | 東京ガスの電気(基本プラン) ※燃料費調整額の上限なし | ||

| 3.98円/kWh | 2797.94円 | 3.98円/kWh | 2797.94円 |

| その他(ガス・電気セット割引額) | |

|---|---|

| 東京電力(従量電灯B) ※燃料費調整額の上限あり | 東京ガスの電気(基本プラン) ※燃料費調整額の上限なし |

| なし | -103円 |

| 合計※端数処理をしていないため、実際の請求額と異なる可能性があります。 | |

|---|---|

| 東京電力(従量電灯B) ※燃料費調整額の上限あり | 東京ガスの電気(基本プラン) ※燃料費調整額の上限なし |

| 23,988円 | 23,346円 |

シミュレーションの結果、「東京ガスの電気(基本プラン)※燃料費調整額の上限なし」の方が、「東京電力(従量電灯B)※燃料費調整額の上限あり」より600円ほど安いことが分かりました。

燃料費調整額がプラス(上限に達していた)だった2023年1月の電気代シミュレーション

次に、燃料費調整額の上限に達していた2023年1月の燃料費調整額(703kWh使った場合)で計算してみたいと思います。

なお、今回は燃料費調整額の比較をしたいため、その他の次の条件は2025年8月と同じとします。

- 基本料金(40Aの場合)

- 電力量料金(703kWh使った場合)

- 再生可能エネルギー発電促進賦課金単価(703kWh使った場合)

- その他(ガス・電気セット割引額)

| 燃料費調整額(703kWh使った場合) | |||

|---|---|---|---|

| 東京電力(従量電灯B) ※燃料費調整額の上限あり | 東京ガスの電気(基本プラン) ※燃料費調整額の上限なし | ||

| 5.13円/kWh | 3606.39円 | 12.99円/kWh | 9131.97円 |

| 合計※端数処理をしていないため、実際の請求額と異なる可能性があります。 | |

|---|---|

| 東京電力(従量電灯B) ※燃料費調整額の上限あり | 東京ガスの電気(基本プラン) ※燃料費調整額の上限なし |

| 34,097円 | 38,981円 |

シミュレーションの結果、「東京電力(従量電灯B)※燃料費調整額の上限あり」の方が、「東京ガスの電気(基本プラン)※燃料費調整額の上限なし」より5,000円ほど安いことが分かりました。

シミュレーションの結果について考察

燃料費調整額がマイナスの時期:

基本料金や電力量料金が安く、その他の割引(ガス・電気セット割引額など)があるプランの方が安いことが分かりました。

→マイナス局面では「燃料費調整額の上限あり・なし」に関わらず、その他の料金が安いプランの方が有利。

燃料費調整額がプラス(上限に達していた)の時期:

この時期は燃料費調整額が上がっており、「東京ガスの電気(基本プラン)※燃料費調整額の上限なし」ではその分が電気代に丸ごと反映されました。

「東京電力(従量電灯B)※燃料費調整額の上限あり」は「上限に達した」ため、それ以上は加算されず、結果的に大きく抑制できました。

→プラス局面では「燃料費調整額の上限あり」のプランの方が有利。

まとめ

燃料費調整額がマイナスの時期は基本料金や電力量料金が安いプランがよくて、

燃料費調整額がプラスの時期は「燃料費調整額の上限あり」のプランがいいことは分かったけど…

燃料費調整額が今後どうなるかなんて、見通しは誰にも分からないんでしょ?

どうすればいいの?

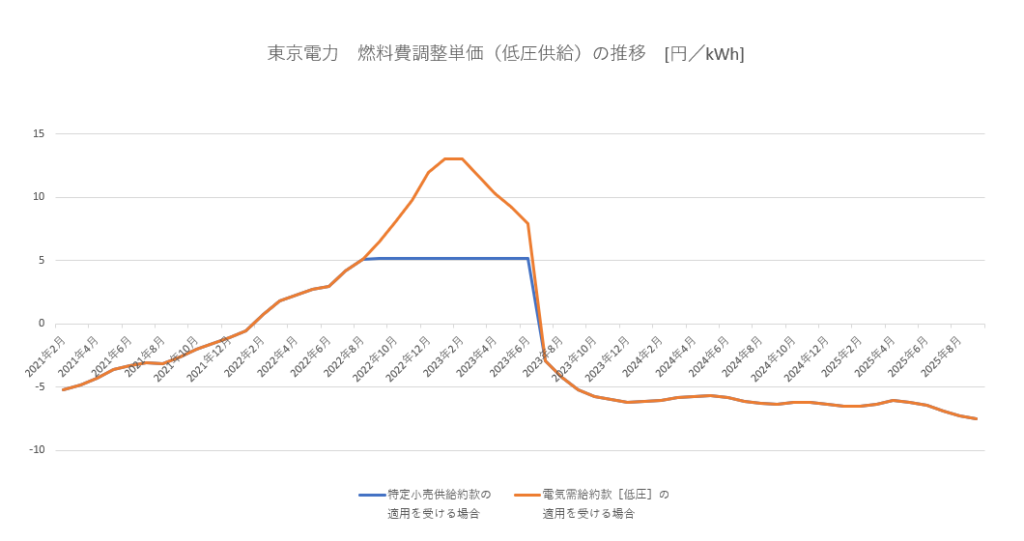

そんな方のために、ご参考までに過去の東京電力のデータをグラフにしました。

オレンジの線が「燃料費調整額の上限なし」の場合の値段、青の線が「燃料費調整額の上限あり」の燃料費調整単価の値段です。

近年では、2022年後半~2023年前半では「燃料費調整額の上限あり」プランの方が有利だったのね。

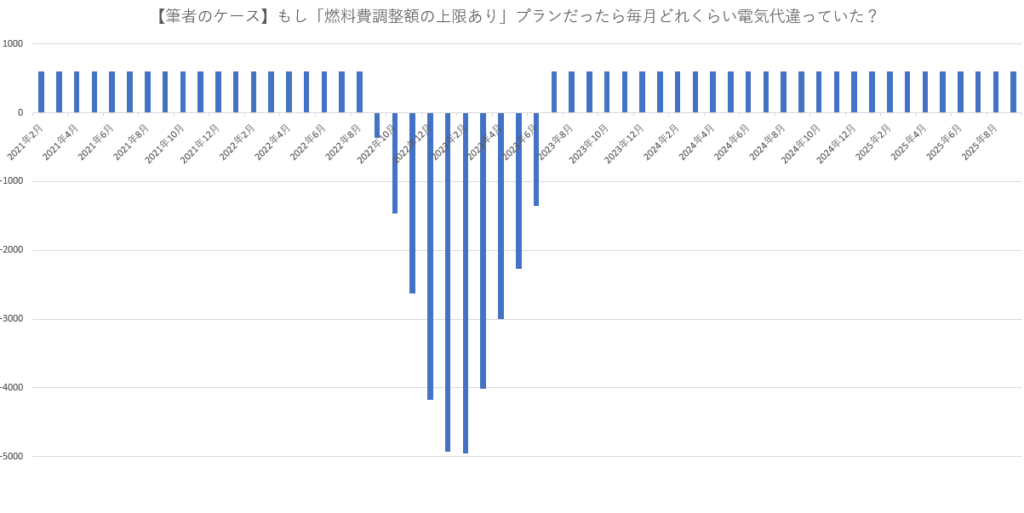

筆者の場合、現状は「燃料費調整額の上限なし」プランですが、もし「燃料費調整額の上限あり」プランにしていたらどれくらいの差があったかグラフにしてみました。

条件:毎月703kWh使った場合、40A、「東京ガスの電気(基本プラン)※燃料費調整額の上限なし」と「東京電力(従量電灯B)※燃料費調整額の上限あり」で比較

2021年・2024〜2025年(燃料費調整がマイナス期)

- 燃料費調整がマイナスの時期には「東京ガスの電気(基本プラン)※燃料費調整額の上限なし」が有利。

- 600円の差(基本料金や電力量料金が安い+ガス・電気セット割引)が効いて、「東京ガスの電気(基本プラン)※燃料費調整額の上限なし」の方が得になりました。

2022〜2023年(燃料費調整がプラスで上限に達していた時期)

- 上限ありが大きく効いて、年間で数千〜数万円の差が出ました。

- 燃料価格高騰期には「燃料費調整額の上限あり」プランは「保険」として非常に有利。

長期で見ると

- 高騰期と下落期が交互に来るため、トータルではほとんど差がなくなりました。

- ただし、高騰期の安心感を取るなら上限あり、平常期や下落期の少額な得を狙うなら上限なし、という使い分けの考え方ができます。

各ご家庭での使用条件・お住まいの地域などによっても異なってくると思いますので、まずはご自身のケースでシミュレーションしてみることをオススメいたします。

各証券会社で取り扱う金融商品(株式、投資信託、NISA等)への投資には、価格の変動等により元本を割り込む(損をする)リスクがあります。また、商品ごとに所定の手数料等がかかる場合があります。

当サイトの情報は個人の見解・体験をもとに作成しており、特定の金融商品の取得を勧誘するものではありません。投資に関する最終決定は、公式サイトに掲載されている「契約締結前交付書面」等をよく読み、ご自身の判断と責任で行ってください。

掲載情報の正確性には細心の注意を払っておりますが、その内容を保証するものではありません。最新の情報については、必ず各証券会社の公式サイトをご確認ください。